88038威尼斯专栏《科苑·星坛》第三期准时启航!本期将为大家介绍方正隆教授。方教授主要从事表面加工改性及调控技术等前沿工作,在齿圈高速高精加工、表面完整性研究、表面强化、表面形貌加工等领域取得了多项突破。本期将为本科生提供“增减协同加工下难加工材料表面去除与强化机理研究”小微项目,期待同学们探索精密制造背后的科学与艺术,在实践中锤炼本领、积累经验!

01 个人简介

方正隆,工学博士,北京航空航天大学88038威尼斯教授、博士生导师,国家级青年人才,德国洪堡资深学者,日本精密工学学会沼田奖获得者。本硕毕业于华中科技大学机械科学与工程学院,博士毕业于日本东京大学机械系,博士后至助理教授期间与日本工程院院士、东京大学杉田直彦教授合作开展高性能齿轮加工及表面完整性研究。目前主要从事高性能表面加工改性及调控技术研究,基于多轴数控加工技术探索复杂零件表面性能调控方法,以提升表面质量与服役性能,参与本科课程《智能制造技术基础》教学工作。近年来主持参与国家自然科学基金、德国洪堡基金会、广东省/山东省重大专项及企业产学研联合项目,在CIRP Annals、Int. J. Mach. Tools Manuf.、Int. J. Fatigue、Mech. Syst. Sig. Process.等国际权威期刊发表论文40余篇,研究成果获日本精密工学学会等学会及行业奖励3项,并成功应用于多家国内外制造企业。现为日本精密工学学会、国际纳米制造学会(ISNM)等国际学术组织会员、日本东京大学客座研究员。

02 学术成果

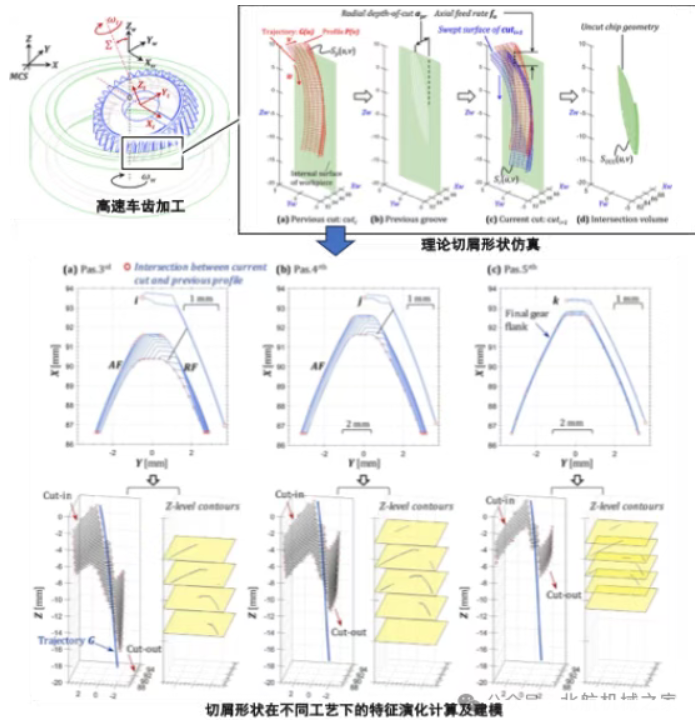

1)内齿圈高速高精展成加工过程建模

本研究提出水平轮廓法融合参数化建模,实现未切屑几何的精确重建与表征,并将几何特征与工艺参数耦合,构建刀具磨损预测框架。该方法贯通从未切屑建模到性能评估的链路,揭示内齿圈高速创成过程中的切削机理与磨损演化机制,为工艺优化与刀具寿命预测提供系统化途径。

图1 复杂内啮合车齿展成加工过程建模

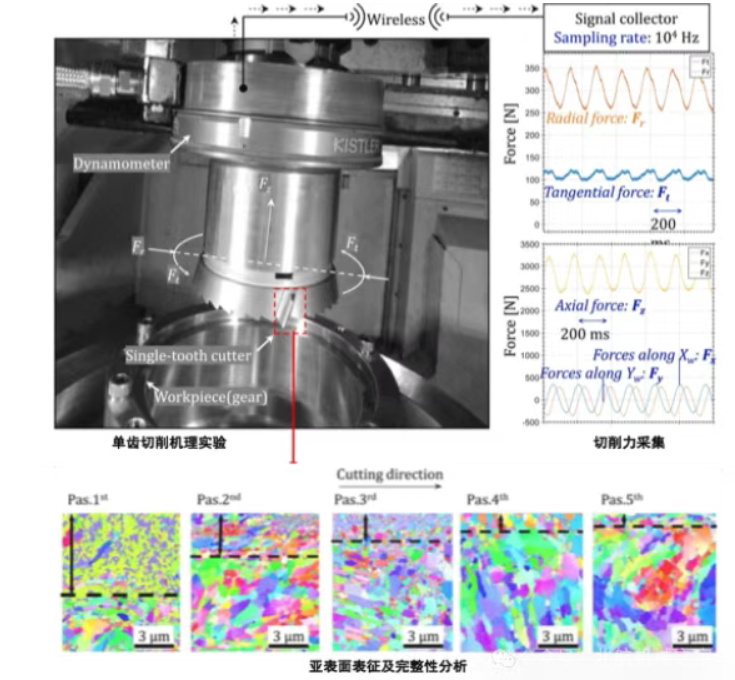

2)内齿圈高速创成表面完整形研究

本研究聚焦内齿圈车齿表面完整性的局部切削特征,通过分析切削速度方向、切削厚度及接触轨迹等局部因素,创新性地揭示了表层残余应力与塑性变形的形成机制。相比整体宏观研究,该方法突出局部特征对齿面质量的主导作用,为齿轮车齿创成表面完整性调控提供了新思路,并为高性能齿轮制造中的工艺优化奠定理论基础。

图2 车齿高速创成表面完整形研究

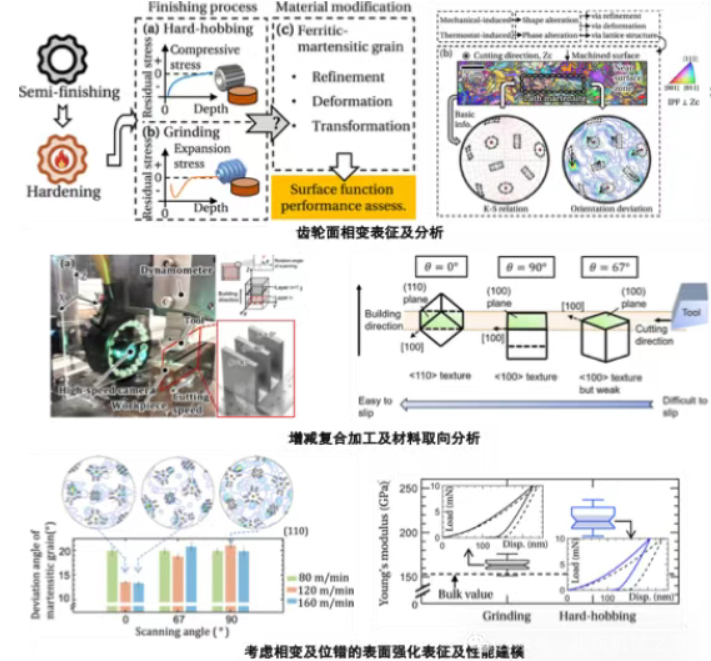

3)增减协同加工表面强化性能评估与建模

该研究聚焦齿轮增减复合协同加工对齿面性能的强化机理,创新性地基于铁素体-马氏体晶粒分析揭示微观组织变化与表面强化之间的关系。阐明了协同加工过程中晶粒形貌、取向及细化程度对齿面硬度、残余应力分布及耐磨性能的影响规律。相比传统宏观性能评估,该方法从微观组织层面提供了齿面强化机理的新理解,为齿轮加工工艺优化和表面性能提升提供了科学依据与设计指导。

图3 面向增减复合协同加工的表面强化性能评估与建模

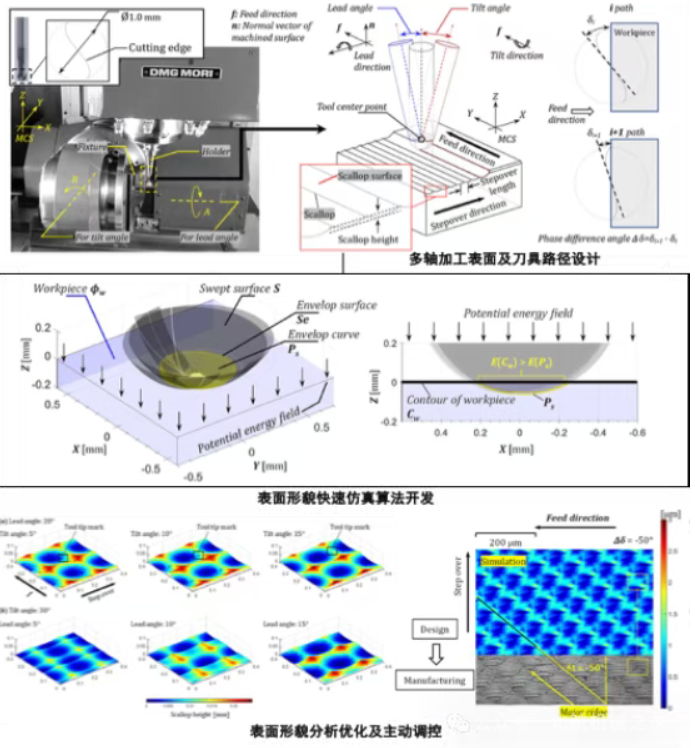

4)功能性表面形貌加工调控技术研究

面向五轴球头铣削中的表面纹理形成问题,提出快速纹理仿真方法,实现刀具轨迹、姿态与切削参数对表面纹理演变的高效预测。相比传统试验依赖方式,该方法能够在虚拟环境中快速评估并优化纹理特征,揭示工艺参数与表面形貌之间的内在关系。研究为复杂曲面加工的表面质量可控性提供了新工具,也为精密制造中纹理设计与工艺优化开辟了新途径。

图4 面向表面功能的加工表面形貌调控技术研究

03 项目介绍

1)项目简介

增减协同加工下难加工材料表面去除与强化机理研究

高强度钢、高温合金等难加工材料广泛应用于航发关键传动零部件。在三维多轴增减协同加工条件下,力热复合效应使表面去除与强化过程伴随复杂材料组织演化,同时可能加速刀具磨损并产生表面瑕疵,显著影响最终表面性能。因此亟需开展多尺度建模,建立材料-工艺-性能耦合关系,通过工艺优化实现表面性能的主动调控,提升传动部件的机械性能与疲劳特性。

2)所需能力

切削加工基本知识

运动学建模基本知识

数据处理、分析及汇总能力

团队协作能力

沟通能力

3)相关事项

项目周期:2~6个月

所需人数:1~3名本科生

4)联系方式

电子邮箱:fangzhl@buaa.edu.cn

04 老师寄语

胆大心细,知行合一

关注细节,提升洞察

夯实基础,厚积薄发